Funktion: Komponist

Erstellungsdatum: 2011

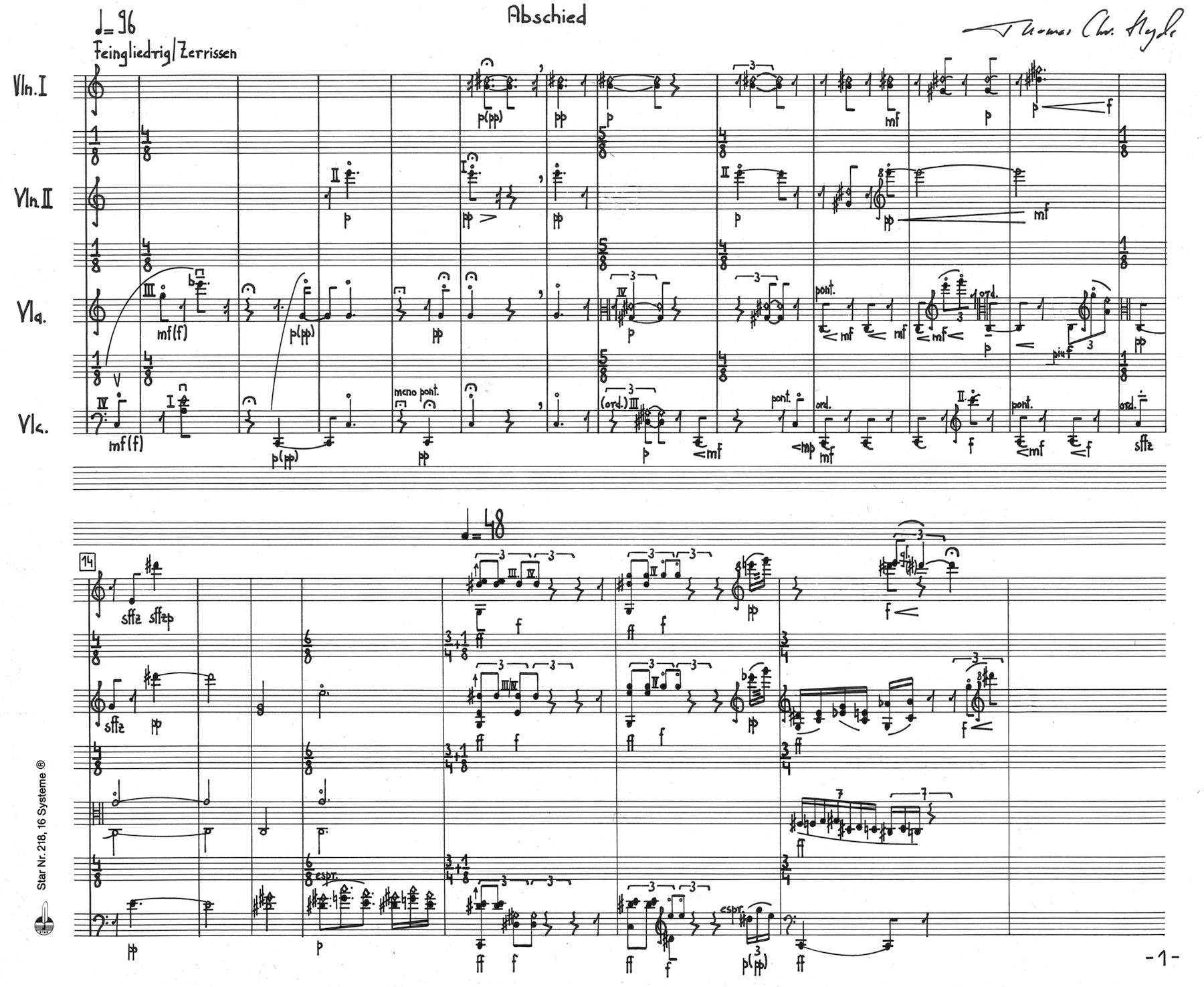

für Streichquartett

—

Streichquartett No. V

—

Aus dem Programmheft »Butterfahrt*4 – Neue Musik auf Reisen« des Forum Zeitgenössischer Musik Leipzig vom 23.11.2011

Das Stück »Abschied« schließt als letztes von insgesamt fünf Werken den Kompositionszyklus Einkehr ab, an dem Thomas Christoph Heyde in den vergangenen zwei Jahren gearbeitet hat. Zusammen mit den Stücken »Dead is not the End«, »Trauernd«, »Ingrimm/Ero[t]ica« und dem für den Zyklus namensgebenden Stück »Einkehr« ergibt das heute uraufgeführte Stück eine Einheit, ein Sinnganzes, welches sich als nach-innen-gerichtet, eben gewissermaßen »in sich selbst eingekehrt«, versteht.

Der Titel Abschied lässt zunächst Assoziationen an Klage, Schmerz und Leid entstehen. Heyde selbst begreift hingegen das Sich-Verabschieden gleichsam als das Sich- Kommendem-Zuwenden und fasst somit den Abschied vielmehr als eine durchaus fruchtbare Schnittstelle, denn als ein negatives Ende auf.

»Abschied« ist ein zweisätziges Werk, dessen harmonische Grundstruktur vom Komponist selbst als eine »gewissermaßen fern erinnerte Form von Tonalität« beschrieben wird. Klanglichen Ausgangspunkt für das Stück stellen hierbei die vier Töne c – es – e und g dar, vier Töne, die symmetrisch um den Tonraum zwischen Es und E angesiedelt sind und in dieser Konstellation gewissermaßen als eine am Viertelton gespiegelte kleine Terz beschreibbar wären. Konkrete Ausgestaltung findet diese Symmetrieachse durch die Ergänzung des klassischen Streichquartettinstrumentariums durch eine Klangschale, deren Grundton sich in genau jenem Tonraum zwischen Es und E befindet und dem Werk zusätzlich eine gewisse kontemplative Aura verleiht.

Aus dem Spiel mit der symmetrischen Klangfigur um c, es, e und g in Form von Verfahren die stellenweise an klassische Durchführungstechnik erinnern lassen, wie beispielsweise das Spiegeln der Ausgangskonstellation, das Umstellen von Tonreihenfolgen, das Verschieben der Töne in ihren Lagen sowie anderen Neuordnungen der vier Ausgangstöne, lotet der Komponist zum einen das vielseitige und komplexe Potential dieser zunächst restriktiv erscheinenden Tonauswahl aus, erschließt sich aber auch zum anderen aus dem systematischen Umgang mit diesen Tönen neues musikalisches Material, aus dem heraus er das Werk in Gänze entwickelt.

Heyde legt in Abschied, wie schon in vorangegangenen Kompositionen, gesteigerten Wert auf die Ausleuchtung der Klangvielfalt der Streichinstrumente ohne sich dabei der der Zeitgenössischen Musik so häufig unterstellten Effekthascherei durch spektakulären und Aufsehen erregenden Spieltechniken zu bedienen. Eine besondere Rolle spielen für ihn deshalb die intensive Auskostung der dem Instrument von Natur aus innewohnenden Klänge in Form von Flageolettönen und die klanglichen Konsequenzen, die sich aus minimaler Manipulation der Instrumente, z. B. durch die »Ver«-Stimmung einer oder zweier Seiten ergeben.

Als Vortragsbezeichnung stellt der Komponist die Worte »Feingliedrig/Zerrissen« an den Anfang seiner Partitur und erreicht diese Stimmung unter anderem durch rhythmische Zäsuren in Form von häufig auftretenden Fermaten, verwendet diese sowohl auf Klängen als auch auf Pausen. So kommt das Stück stellenweise ins Stocken, es entsteht ein »Innehalten« der Musiker, der Eindruck von Zögerlichkeit und Zaghaftigkeit wird transportiert, nicht nur durch die rhythmische Anlage des Werkes, sondern auch durch die Verwendung instabiler, brüchiger Klänge. Schwierig zu greifende Terzflageollets werden notiert, in vollem Bewusstsein, dass der gewünschte Ton mit dieser notierten Grifftechnik unter Umständen gar nicht anspricht. Zu seinen Kompositionsprinzipien sagt Heyde:

»Ich tue mich immer recht schwer mit dem Komponieren. Eigentlich komponiere ich überhaupt nicht gerne. Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass ich mich irgendwann von all dem, was mir eine Hilfestellung sein könnte um mir die Dinge leichter zu machen, also ein bestimmter Wissenserwerb, bestimmte gängige Kompositionstechniken, Dinge und Systeme einfach fortzusetzen, weil sie routiniert sind, verabschiedet habe. Konstruktion ist für mich nur Hilfsmittel, eigentlich geht es nur darum dem Material den richtigen Weg zu schaffen, das Material kennt eigentlich seinen Weg, manchmal dauert es nur einfach bis einem das Material sagt, wo genau es hin will und dann sitze ich auch gern zwei Tage an einem Takt und feile an ihm, bis das Material es mir erzählt.«

(Nora Kristin Wroblewski)

Uraufführung durch das Ensemble LUX

—